視覚に障害がある人が指で触って読む“点字”。読んでみたいと思ったことはありませんか? 発明家の高橋鴻介さんは、「視覚障害者の友人と同じ文字を読んでみたい」という思いをきっかけに、点字と文字が一体になった、指でも目でも読める書体「Braille Neue(ブレイルノイエ)」を考え出しました。異なる文化や背景を持つ人がつながるきっかけをつくりたいと “接点の発明”をテーマに活動している高橋さんに、開発秘話やものづくりのおもしろさ、進路選択のエピソードなど、様々なお話を伺いました!

高橋さんがテーマに掲げる“接点の発明”とはどういうものなのでしょうか。代表的な発明品を挙げて、詳しく説明していただきました。

高橋 鴻介(たかはし こうすけ)さん

1993年、東京生まれ。『接点の発明』をテーマに、人と人の間につながりを生み出すためのプロダクトを制作している。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、電通に勤務。その後、2022年に独立。主な発明品に、点字と文字が一体になった書体「Braille Neue」、触覚ゲーム「LINKAGE」、オンラインで競い合える「ARゆるスポーツ」など。

今は独立して発明家として活動していますが、もともとは大学でデザインを学んだ後、広告会社に就職して、商品の企画や広告のデザインを仕事にしていました。いろいろなものをつくっていく中で、自分は、人と出会ったり、新しい文化を知ったりすることに喜びを感じるのだと気づきました。そこで、ただものをつくるだけではなく、つながり、人と人との出会いや異なる文化に触れるきっかけになるようなものをつくれたらと考えるようになったのです。それを“接点の発明”と呼んでいます。

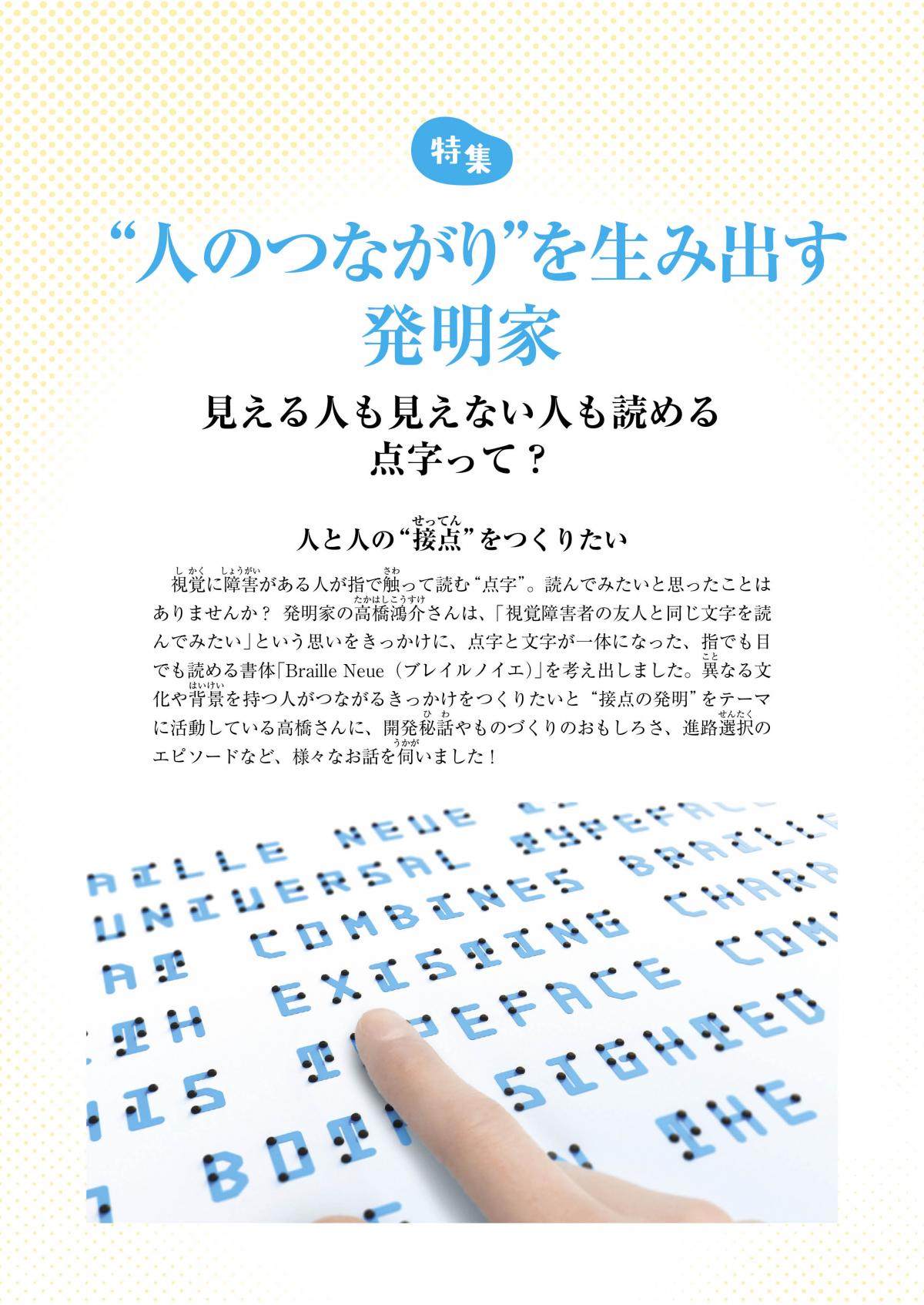

これまで発明した中で、最も代表的な作品が、指でも目でも読める書体「Braille Neue」です。発想としてはすごくシンプルで、点字と文字を合わせただけです。誰でも思いつきそうなものなのですが、多くの方に注目していただけて、渋谷区役所などに導入されています。

発明のきっかけは、視覚障害者施設を訪れて、点字に詳しい人と出会ったことです。指で文字を読んでいる姿がかっこいいなと思っていたら、点字の誕生した背景などを話してくれました。現在使われている点字は、1829年にフランスの視覚障害者、ルイ・ブライユが考案したものです。しかし、その前に、皇帝ナポレオンが、暗いところだったり、泥で汚れたりしても読める、軍事用の暗号としてつくったのではないかという説があるそうです。つまり、今ある文字が使いにくい時でも使えるように考えられた文字だったのだと聞いて、なんておもしろいんだと、点字の印象が一変しました。

そして彼は、「点字が読めたら、高橋くんも暗闇でも本が読めるよ」と言うのです。言われて初めて、点字を見ることはあっても、読もうと思ったことはなかったと気づきました。もし彼も自分も一緒に読める点字があったら、手紙のやりとりができるんじゃないか、そう思いついたのです。言葉や文字だけではなく、一緒に楽しさを共有できるような新しいコミュニケーション方法があったら、きっともっと仲良くなれるだろう、そんな思いが原点です。

Braille Neueがきっかけで、視覚にも聴覚にも障害がある盲ろうの友人ができました。彼は手話を触って読みとる「触手話(しょくしゅわ)」でコミュニケーションをとっていたのですが、「手話じゃなく、ただの握手でも、相手に触れると気持ちが伝わってくる。仲良くなれる気がする」と話してくれたのです。そこからインスピレーションを得て生まれたのが、指と棒を使って遊ぶゲーム「LINKAGE(リンケージ)」です。その後、「YUBIBO(ユビボー)」と名前を変えて、商品化されています。

他には、コロナ禍の時、ARフィルターで顔画像を加工して遊ぶのが流行っていたので、エンジニアの友人と一緒に顔を加工して遊ぶゲームをつくりました。その頃、運動が苦手な人でも楽しめるスポーツを考案している「世界ゆるスポーツ協会」の人と会う機会があって、顔を使って遊んでいると話したら、すごく興味を持ってくれました。これが、オンラインで遊べる「ARゆるスポーツ」の発明につながりました。ARゆるスポーツは、2021年度、日本を代表するデザイン賞である、グッドデザイン賞(公益財団法人日本デザイン振興会主催)を受賞することができました。

近年、「ユニバーサルデザイン」や「インクルーシブデザイン」という言葉をよく聞くようになりましたよね。簡単に言うと、「ユニバーサルデザイン」とは、あらゆる人に使いやすいよう、いくつかの原則があって、それにそってデザインするものです。「インクルーシブデザイン」は、障害者などサービスや商品の対象ユーザーから排除されてきたマイノリティの人の意見を最初から取り入れてデザインするものです。

僕は、あまり難しくとらえずに、どちらのデザインも、より多くの人に使ってもらえるような工夫をする、という点が共通していて、最も大切なことだと考えています。障害があってもなくても、国や言葉が違っても、皆が楽しめるものはどんなものだろうと考えるのがおもしろいし、実現できた時に、大きな喜びを感じます。僕の発明品が、新しい文化に触れたり、初めての体験ができたり、友達が増えたり、人と人がつながるきっかけになったらすごく嬉しいです。困っている人を助けたいというより、一緒に楽しみたいという気持ちがモチベーションになっています。それが結果的に社会を良くすることにもつながるんじゃないか、そう思って活動しています。

高橋さんは、2024年5月からオランダで活動しています。子どもの頃のエピソードや進路選択のきっかけ、オランダでの暮らしについてなど、高橋さんご自身のことについても伺いました。関塾生の皆さんへのメッセージもいただきましたよ!

昔からものづくりは好きでしたね。生まれ育ったのが東京都内の電気街・秋葉原だったので、近所でロボットづくりのワークショップなどがたくさん開催されていたんです。最初は父に連れて行ってもらっていましたが、小学校高学年くらいになると、一人でパーツ屋さんに行って、お店のおじさんにこういうロボットがつくりたいと相談して、教えてもらったパーツを買って、自分でつくるように。当時の夢はエンジニアで、将来はロボットや宇宙船をつくる人になりたいと思っていました。

それが少し変わったのは、高校2年の時です。文化祭実行委員会に入って、パンフレットをつくることになり、初めてデザインについて考えました。それまでつくっていたものは、コードや基盤など設計図があって、その通りに正しくつくればきちんと動く、理論的なものですが、デザインは全く違いますよね。かわいいとかかっこいいとか、感性的な価値を追求していくものです。それもすごくおもしろくて、デザイナーという職業にも興味を持つようになりました。

それから、エンジニアリングとデザイン、どちらの道に進むかをずっと悩み続けて、大学受験の時期になっても決められませんでした。最終的に、エンジニアリングが学べる大学とデザインが学べる大学を両方受けることにしました。単純に、受かった方に進めばいいやと考えたのです(笑)。

結局、工学系の国立大学は受からず、AO入試で慶應義塾大学に合格しました。ちなみに、僕は小学校からずっと東京学芸大学の附属校に通っていたので、大学受験まではあまり受験勉強らしい受験勉強をした記憶がありません。成績も特別優秀というわけではありませんでしたが、定期テスト対策などの必要な勉強はきちんとしていたので、どちらも受けようと決めた時、挑戦できました。とりあえずでも勉強しておくと、いざという時、選択肢を増やすことができると思います。

大学に入ったら、なんと、エンジニアリングとデザインの中間、どちらも研究している先生がいらしたのです。もともと環境情報学部自体が、デザインもプログラミングも勉強できる、少し変わった学部なのですが、どちらも同時にできるとは思っていなかったので驚きました。どちらかではなくどちらもやることに意味があるのだと教わり、自分にピッタリな大学に進めたと感動しました。

また、宇宙船のデザインを研究されている先生の指導も受けて、卒業研究は宇宙船をつくりました。子どもの頃からの夢を叶えることができたのです。振り返ってみて、そもそも無理してひとつを選ぶ必要はなかったし、選ばなくて良かったなと思います。だから、やりたいことがひとつに絞れない人は、どちらも続けられる道はないか、一度探してみることをおすすめします。

就職活動を始めると、エンジニアリングとデザインの中間をそのまま仕事にできるような企業はなくて、どうしようかと悩みました。そんな時、電通の人から、僕と同じようなことを勉強してきた人が、アイデアを考えてプロダクトをつくっていると聞いて、興味を持ったのです。とはいえ、こんな大企業、普通に就職活動をしても難しいだろうと思ったのですが、つくった作品を提出して評価される採用方法があって、内定をいただくことができました。

実際に入社してみると、意見や希望をしっかりと聞いてくれて、やりたいと思っていたことをやらせてもらえる環境でした。働きながら、「Braille Neue」など自分のプロダクトをつくることもできました。ですが、広告会社というのは、基本的にはクライアントワーク、依頼者の希望にそって製品をつくるところです。6、7年働いているうちに、自分が本当にやりたいことが見えてきて、もっと自分のために自由に時間を使ってもいいのではと考えるようになりました。そこで独立して、フリーランスの発明家としての活動を始めたのです。

オランダに来たのは、今しかできないことをやりたかったからです。東京から出たことがなかったので、地方移住も考えたのですが、それならいっそ海外の方がいいんじゃないかと、ワーキング・ホリデー制度※を利用することにしました。

オランダを選んだのは、毎年10月に開催されるデザイン・ウィークというイベントに参加したことがきっかけです。他の国、例えばイタリアであれば、デザインのイベントはファッションや家具などの領域ごとに開催されるものですが、オランダのデザイン・ウィークは、すごく幅が広かったのです。その空気感に触れて、この国のデザインをもっと知りたいと思いました。

※ワーキングホリデー(ワーホリ)制度……2つの国・地域間で協定を結び、それぞれの国の若者が相手国・地域で、文化や生活を体験できる制度。日本では、1980年にオーストラリアとの間で開始され、30か国・地域と協定を結んでいる(2025年1月1日現在)。日本国籍を持つ18〜30歳の人が利用可能。留学との大きな違いは、滞在中に働くことが認められている点。海外での滞在に必要となるビザ(査証)は、1つの目的ごとに取得するが、ワーホリのビザは、観光・就学・就労の3つが許可されている。仕事を主な目的とすることはできないが、語学学校に通いながらアルバイトをすることができるため、費用を抑えて海外で生活することが可能。基本的には滞在可能期間は1年間、1か国につき1回しか利用できない(国・地域による)。若いうちだけ使える貴重な機会なので、興味があれば活用してみよう!

オランダは英語が通じる国ですが、文法の知識はあっても喋れるわけではなかったので、最初は不安でいっぱいでした。自分の作品にすごく助けられましたね。言葉が通じなくても見たり触ったりして楽しめるものをつくってきていましたし、僕は、デザインの力、ぱっと見てわかるというのはすごく大きくて、伝わりやすくなると思っています。そのうち、英語力というよりもコミュニケーション力がついてきて、展示会やプロジェクトに参加する機会を得られ、こちらでも活動できています。

コミュニケーションで最も日本と違うと感じたのは、話をしながら意見が変わっていくところです。日本では、一貫性を求められ、言うことをコロコロ変えてはいけない、と思っていました。こちらの人は、結論を出すのが早くて、違うと思ったら「自分はそう思わない」と最初からはっきり伝えてきます。戸惑いましたが、そこで終わりではなく、話をしているうちに、「それだったらわかる」と納得してくれて、どんどん結論が変わっていくんです。お互いの考えが変わっていくことで、一緒に新しい考えにたどりつける、それがすごく心地良いなと思います。

僕はずっと、勉強や仕事の他に、エンジニアリングやデザインなど自分がやりたいことを続けていて、それを「マイプロジェクト」と呼んでいます。不思議なもので、他のことを頑張っていると、勉強や仕事も捗るのです。例えばデザイン、美術について詳しく知りたいと思って調べたら歴史の勉強になったり、エンジニアリングのために数学や物理の知識が必要になったりします。自分の発明品をきっかけに知り合ったフォトグラファーの人に、仕事を依頼したこともあります。今は、勉強以外の課外活動も大切だとされる時代であり、お話ししてきたように、僕のマイプロジェクトは受験や就職活動でも大いに役立ちました。

だから皆さんにも、マイプロジェクトを見つけてほしいと思います。ゲームでもスポーツでも散歩でも、何でも構いません。身近なこと、自分が好きで続けていて、他のことより時間を使っているなと思うことがあれば、それがマイプロジェクトになります。自分ではたいしたことではないと思っていても「マイプロジェクト」と言って、人に伝えてみると、新しい発見があります。そこから、人との出会いだったり、将来の夢だったり、いろいろなことにつながっていくはずです。マイプロジェクト、始めてみましょう!

▲デザイン・ウィークでの展示風景。 いろいろな人がYUBIBOを楽しんでくれました。

▼高橋さんについてもっと知りたい方はこちらへ

SEARCH

CATEGORY

よく読まれている記事

KEYWORD