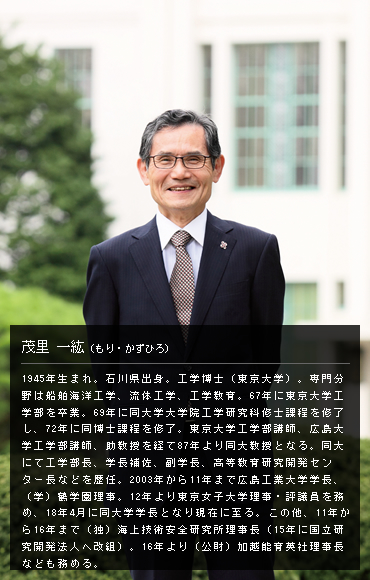

2018年12月号 わたしの勉学時代

港町・七尾の風景と歴史

日本が終戦を迎えた1945年。私たち家族は*1満州にいました。その年の1月に生まれたばかりの私には、8月15日のことはまったく記憶にありません。母はたった一人、1歳になった私を背負い、3歳だった姉を連れて実家のある石川県七尾市へと引き揚げてきたそうです。その苦労は並大抵のものではなかったと想像します。父は満州で徴兵され、抑留先のシベリアで亡くなったと聞きました。

七尾市は能登半島の中央部に位置し、富山湾や七尾湾に面している、海の恵み豊かな土地です。七尾湾を塞ぐようにしてある能登島が、ちょうど防波堤のような役割をしていて、まさに「天然の良港」。江戸時代には、北海道や東北の海産物などを運んだ「北前船」の中継地として栄えました。海防の拠点として、加賀藩の七尾軍艦所が設けられたこともあったようです。昭和20~30年代、七尾の港にはよく旧ソ連(ロシア)の船が入っていましたね。*2北洋材の大きな丸太を括り付けて筏にし、それをつないで船で引っ張って運んでいたのを覚えています。私たち子どもは、「今日はソ連船が来ているぞ!」と、誘い合って船に乗り込んだものです。今では考えられないことですが、船室で船員とチェスなんかをしていましたね。おおらかな時代だったと思います。

*1現在の中国東北部。

*2ロシアの極東地域から輸入される木材のこと。

母子家庭で育ちましたが、何の不自由も感じたことはありませんでした。ただ、父の人生を考えた時、それが私自身の進路に及ぼした影響も小さくはありません。

「一紘はまちがえないよ」

七尾に戻った母は、元小学校教員ではありましたが、事務職を得て勤めだしました。私たち姉弟の面倒を見てくれたのは母方の祖母です。商売をしている叔父の家に行って食事をしたり、手伝いをしたりといったこともしていました。いわゆる鍵っ子ではありましたが、こうした環境のおかげで寂しい思いをしたことはありませんでした。

私が子どもの頃の七尾には、半農半漁の家がわりとありました。よく近所のお兄さんに連れられて、投網漁をしたり、タコを釣ったり、ナマコを獲ったりしたものです。今思えば貴重な経験をしましたね。里山も近かったので、自然の遊び場には事欠きませんでした。

そんな、のどかな七尾にある小学校は、当時は1学年2クラス60人ほどだったと思います。少ない人数だからこそ、友人たちとの絆もより深まりました。今でも付き合いがあるのですよ。先生との印象的な出会いもありました。音楽の指導をされていた中山先生です。若くて熱心な男性でした。その中山先生が結成していたのが合奏班です。2年連続県大会で優勝するほどの強豪チームでした。そこで私は3年生の時からハーモニカを吹いていました。練習は大変厳しかったのを覚えています。

合奏班で初めてコンサートマスターに選ばれたのは4年生の時です。楽器の上げ下げなどを先導する役目ですね。上級生を差し置いての選抜だったので、当然のように疑問に思う人もいるわけです。「先生、茂里がまちがえたらどうするんですか?」と、年上のメンバーに言われてしまいました。すると、中山先生は一言「一紘はまちがえないよ」とだけおっしゃったのです。この時の衝撃は言葉にできません。ふつうなら「そうだな。まちがえるなよ」や「指揮者の私をよく見ておくように」とでも言うのでしょう。しかし、中山先生のこの一言は、私に全幅の信頼を置いてくれているとすっかりわかるものでした。「これはもう、なにがなんでも失敗できないぞ!」という覚悟が湧いてきましたね。教育者として最高の指導だったと、今でも本当にそう思います。

覚悟を決めた高校の下宿生活

自宅の表札には、ずっと私の名前が彫ってありました。昔の田舎の習慣だったかもしれません。母子家庭の長男として、子どもであったとしても家長の位置にあったのです。中学時代、母は私の学習状況について、あまり関心がないように見えました。しかし、後になって、心の中ではずっと私の将来に期待を寄せていたことを知ります。

私が進学した金沢大学附属高等学校は、県内一の進学校でした。そこへ行く推薦枠があるというので、中学3年生の時に先生が募集をかけたのですが、私は手をあげませんでした。田舎のことですので成績は常にトップでした。推薦はもらえるだろうと思っていましたが、家を離れて下宿するのは経済的にやってはいけないことと思っていたので、初めは地元の七尾高校を志望したのです。担任の先生が母に話をしなければ、進路を変えることはなかったでしょう。母は、私がそんなことを考えているのを知らなかったので、驚いたかもしれません。「行きなさい」と後押ししてくれました。企業から奨学金をもらい、下宿先の家族の世話になりながらの高校生活は、私の覚悟を強固にしました。「勉強を疎かにはできない」という思いを抱き、机に向かう姿勢を一変させたのは、まさにこの時期です。下宿先で、ご飯の3

杯目の「おかわり」を言い出すのは、本当に気が引けましたね(笑)。

高校時代は、東京大学工学部を明確に志望し、勉強に力を注ぎました。実は、それ以前には「将来は教員になりたい」と考えていた時期もあります。小学校での中山先生との出会いも理由の一つです。しかし、それ以上に大きかったのが父の存在でした。父は小学校の教員をしていました。元教え子たちに呼ばれる機会が何度かあり、そこで父がいかに慕われていたかを知りました。いい教員だったのだろうと想像する一方で、そんな彼が志半ばで亡くなった無念も思いました。それで、一種の敵討ちではないですが、自分も教員になって父のやり残したことをやろうと考えるようになったのです。しかし、それに反対したのが母でした。母も元教員なので賛成してくれると思ったのですが、当時の日本は高度経済成長期。大学は工学部の人気が圧倒的でした。母は、前途のある道に進んでほしいと強く希望し、私に工学部の受験を期待したのです。それで私の志望先は固まりました。母子家庭でありながら、下宿代も安くない遠方の高校へ通わせてくれた母への、親孝行になると思ったのです。

合唱コンクールで、私が指揮者、中山先生が伴奏者ということもありました。その時も「指揮者の一紘を尊重し、指揮に従って演奏する」姿勢を貫かれました。

東京女子大学との不思議な縁

そうして東大に無事合格し、東京に出ることになりました。当時の金沢大学附属高校からは、浪人・現役生あわせて約20人が合格したように記憶しています。東京女子大学へも3名の同級生が進学しました。東京での生活は驚きの連続で、中でも友人と山手線に乗った時のことは忘れられません。それまでの「東京」は、ぼんやりとした地域を指す言葉という認識でした。上野も渋谷も「東京」という範囲に含まれているという、そういうぼんやりとした捉え方だったのですね。それが電車のアナウンスで「次は東京~東京~」と流れるじゃないですか。2人で「おい! 東京の中に東京があるぞ。ここが本当の東京だぞ!」と言って、大興奮したのを覚えています(笑)。

それと、経緯をはっきりと覚えていないのが悔やまれますが、大学の学部生時代、19歳の時に矢内原忠雄の著作物に触れました。この矢内原という人物は、内村鑑三の弟子であり、新渡戸稲造から多大な影響を受けた学者です。新渡戸の『武士道』の訳者でもあり、東大総長も務めました。この矢内原の本を読んだ時の衝撃は、生涯一と言ってもいいでしょう。内村、新渡戸、矢内原が教え広めてきたキリスト教の世界に感銘を受け、改宗するに至ったのですから。新渡戸稲造といえば、国際連盟事務次長を務めた人物であり、東京女子大学の初代学長です。そして、本学は2018年に創立100周年を迎えました。その記念すべき年に学長となった縁に、ただならぬ巡りあわせ、そして重大な使命を感じています。

ぜひ「背伸びする」経験を

皆さんにはぜひ、「今の自分」を総動員して「背伸びする」経験をしていただけたらと思います。残念ながら、現代の教育では、高校と大学に学びのつながりがありません。高校で詰め込んだ学びが、大学で全て通用するとは限りません。だからこそ、高校時代には、皆さん自身の力を試す機会を、積極的に展開してもらいたいのです。全国レベルのコンクールに参加してもいいでしょう。大人が参加する大会だからと、尻込みする必要などまったくありません。高校生だからこそ、つかめる可能性もあると思うのです。

「高校生レベル」という枠を取り払い、考えを巡らせてみると、知識として自分の中にないことでも思いがけず答えにたどり着くことだってできます。大人の皆さんは、そうした子どもの精一杯取り組む姿を、尊重してあげてください。一人の可能性のある人間として認め、見守ることが大切だと思います。

創立100周年の取り組み

1918年4月30日、76名の学生を迎えて開学した東京女子大学。その創立100周年にあたる2018年度からは、「東京女子大学グランドビジョン」に基づき「1学部5学科体制」がスタートしました。キリスト教の精神を柱として長年培われてきたリベラル・アーツ教育の実績を基盤に、新しい学科・専攻を開設、国際性、女性の視点、実践的な学びを充実させ、学生が自ら課題を発見し、考え、行動に移す機会を推進しています。また、今年は創立100周年に関連した様々なプロジェクトが実行されました。中には、学生が中心となって動いた企画もありました。東京女子大学が歩んできた女子教育の歴史、プロジェクトの内容、奨学金の情報などは、「100周年記念サイト」をチェックしてみましょう。

文化庁登録有形文化財の美しい本館。キャンパスには他にも歴史的な建築物が並んでいます。